Un peu d'histoire

Une histoire liée à la mine et à la métallurgie

Le Chambon semble devoir son nom à la fertilité de son terroir, installé sur des sols profonds et meubles et sur les alluvions du Valchérie et de l’Ondaine. La commune située à moins de 10 km de Saint-Étienne, se trouve sur l’axe de communication reliant l’Auvergne à la vallée du Rhône.

Du Moyen Âge au XIXe siècle

Au Moyen Âge, le bourg existait, dominé par le seigneur de Feugerolles qui avait le privilège de la justice et de l’administration. Il comptait, comme de nombreux villages, quelques forgerons et fabricants d’arbalètes. Au XVIe siècle, l’activité de la coutellerie se développe.

La métallurgie apparaît dans la seconde moitié du XIXe siècle avec l’installation des usines Crozet-Fourneyron, Claudinon, Chambert puis pendant la Première Guerre mondiale celle de Forges et Camargue qui produisait des aciers spéciaux. Les fabrications étaient assez variées : limes, pièces forgées ou moulées, éléments pour l’armement, outils. En 1880, la ville recensait 480 métallurgistes, environ 1000 ouvriers de forge et 900 pour la taille des limes, et 772 métallurgistes en 1912.

Le XIXe siècle

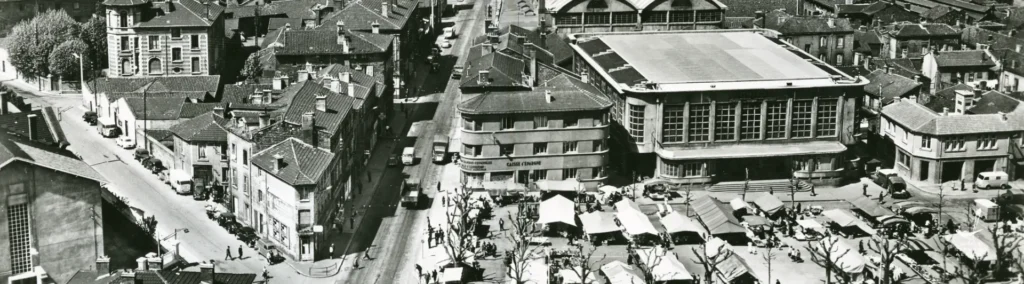

Au XIXe siècle, Le Chambon-Feugerolles était le chef-lieu du canton de la vallée de l’Ondaine et donc le siège des fonctionnaires (juges de paix, greffiers, notaires, percepteur). À cette époque, le cadre de vie chambonnaire était plutôt médiocre du fait d’une forte activité industrielle. Il s’améliora sous l’impulsion de la municipalité de Pétrus Faure, à qui les Chambonnaires renouvelèrent leur confiance de 1925 à 1977 (sauf pendant la Seconde Guerre mondiale).

Les XXe et XXIe siècles

Dans les années 1950, de nouveaux quartiers (plus de 1 200 logements) se créent sur les pentes dominant la ville du côté méridional. Dans les années 1960, Le Chambon-Feugerolles comptait le plus grand nombre de logements sociaux par rapport au nombre d’habitants. Autour de la cité de La Romière créée en 1930, les constructions d’après-guerre se développent.

La rénovation du centre-ville commence dans les années 1970. Dans la partie la plus dégradée du centre, des immeubles HLM sont construits, des copropriétés et des bâtiments publics modernes (tribunal, bibliothèque, bureau de poste).

Au début des années 1980, comme toutes les communes du bassin minier stéphanois, la commune est confrontée à une douloureuse reconversion. S’engage alors un vaste programme de restructuration de l’espace urbain, et de re-dynamisation économique et commerciale. Les industries sont déplacées en périphérie et installées sur des zones d’activité modernes (La Silardière, Le Bec), ce qui a permis une recomposition du centre-ville et une amélioration du cadre de vie global.

La commune bénéficie aujourd’hui d’un tissu industriel important et accueille des entreprises leaders dans leur domaine (Forgital FMDL, Dervaux, MTS, Agostinelli, Somain Sécurité, E.ITEC, La Genésienne, Blaise Frères).

Blason de la ville

Le blason, symbole de la ville et de son histoire

D’azur à l’engrenage d’or posé sous la bande

Tout d’abord, on annonce la couleur : le fond de l’écu est bleu (azur).

L’engrenage symbolise l’industrie mécanique implantée dans notre ville, sa couleur est jaune (or). Il est posé en dessous de la bande.

La bande est une pièce honorable qui traverse l’écu de l’angle dextre du chef (angle supérieur droit) à l’angle senestre de la pointe (angle inférieur gauche). Elle est considérée comme l’une des formes les plus prestigieuses de l’art des blasons.

Attention ! l’écu que l’on a en face de soi est à l’envers, comme si l’on se voyait dans un miroir. Notre droite devient la gauche de l’écu, et inversement.

Aux attributs de mine, boulonnerie et limes posés au-dessus de la bande

Les deux pics de mineurs, la lime, la râpe et le boulon représentent les principales activités et productions industrielles de la commune à la fin du XIXème siècle.

À la bande de gueule, brochant, chargée de trois abeilles d’argent

La bande est rouge (gueule), elle recouvre partiellement un objet (brochant) : ici l’engrenage. Les trois abeilles (alignées sur la bande) symbolisent l’ardeur au travail et le monde ouvrier. Elles sont blanches (argent).

Au chef de vair qu’est Lavieu (seigneurs de Feugerolles)

Le chef est la partie supérieure de l’écu (du latin « caput » qui désigne la tête, et donc le haut de l’écu).

De vair (composée de quatre rangs de pièces en forme de clochettes, alternativement d’argent et d’azur), l’une des deux fourrures utilisées en héraldique.

Le château de Feugerolles est vendu en 1260 à Hugues de Lavieu par les descendants de Guichard de Jarez.

A la couronne murale de quatre tours

La couronne est un élément extérieur à l’écu et qui le surmonte. Composée de murs et de quatre tours, c’est un signe repris par la plupart des villes au XIXème siècle.

Le patrimoine du Chambon-Feugerolles

Église du Bon Pasteur

Recueil de témoignages d'anciens habitants du quartier

« Située en plein cœur du quartier de La Romière, elle était adossée à un terrain qui n’appartenait pas à l’église. Elle avait donc comme particularité l’impossibilité d’en faire le tour à pied ». Jean KONIECZNY

« Les vitraux simples aux couleurs de l’arc en ciel rendaient l’intérieur de l’église superbement lumineux. Une tribune, exceptionnelle dans un tel bâtiment, permettait de recevoir les nombreux fidèles. Elle était surtout prisée par les jeunes. Au fond de l’église se trouvaient une immense Croix et une statue de la Vierge Marie baptisée Notre Dame des Cités, avec à ses pieds, les bâtiments et l’école de La Romière ». Antoine OLIVIER

« Au sous-sol de l’église se trouvait « Le Cercle », lieu de rendez-vous ouvert à tous où se disputaient de nombreuses parties de cartes et où l’on pouvait aussi se désaltérer. Lorsqu’il faisait beau, la cour était occupée par les joueurs de pétanque. Il y avait aussi plusieurs clubs dont « Les Fripounets » qui permettaient aux jeunes de se retrouver les jeudis et aussi pendant les périodes de vacances». Jany PREDKI

« Le Cercle, sous l’église, rassemblait tous les habitants du quartier sans distinction sociale ». Raymonde TEYSSIER

« À la sortie des mariages, les enfants couraient dans les escaliers pour ramasser les dragées ». Yamina BENDRISS

« Plusieurs clubs (« Les Fripounets », « les Cœurs vaillants » et « les Âmes vaillantes ») accueillaient les jeunes filles et garçons (sans distinction d’origine) et leur proposaient de nombreuses activités sportives ou de loisirs lors des périodes extra scolaires ». Raymonde TEYSSIER

« À cette époque où les centres de loisirs n’existaient pas encore, les valeurs éducatives et culturelles étaient principalement transmises par les instituteurs et les prêtres. Mais pas seulement. Dans les années 60, monsieur Mohamed Bendriss, un habitant du quartier, proposait des cours d’arabe littéraire à tous les enfants qui le souhaitaient dans une salle située au sous-sol de l’église». Yamina BENDRISS

« C’était notre repère pour se rejoindre avec les copains. On pouvait s’abriter sous l’avancée quand il pleuvait, et même les moto-cross s’arrêtaient pour se protéger de la pluie ». Amine, Bilel et Adem

« Du temps de l’église, les femmes s’asseyaient sur les marches en soirée, pour prendre le thé ou des boissons, tout en surveillant les enfants. Et aujourd’hui, on se retrouve sur la nouvelle esplanade, plus facilement grâce à l’éclairage installé sur le campanile ». Yamina BENDRISS

« Le dernier enterrement qui a eu lieu à l’église de la Romière était celui de Chantal Longo qui était conseillère municipale et secrétaire de l’évêque de St-Etienne, Monseigneur Lebrun (actuellement cardinal de Rouen). Lors de la cérémonie, l’église était pleine et beaucoup de personnes ont été obligées d’assister aux funérailles à l’extérieur. La célébration était officiée par Monseigneur Lebrun avec de nombreux prêtres du diocèse, il y avait beaucoup de personnalités, maires, élus… De tête, c’était en juin 2009». Jean KONIECZNY *Date exacte des funérailles : samedi 27 juin 2009.

Liste des prêtres de l'église Bon Pasteur

- Le Père Frachon

- Le Père Molin

- Le Père Roche

- Le Père Alésina

- Le Père Palandre

- Le Père Dumas

- Le Père Rémond

- Le Père Vernay

Que sont devenus les vestiges de l'église ?

La statue de la vierge Marie, baptisée « Notre Dame des Cités », est actuellement conservée à l’église de La Ricamarie. Elle avait à ses pieds, les bâtiments et l’école de La Romière.

L’autel en pierre a été déplacé par l’entreprise Catteau du Chambon-Feugerolles et installé en face de la grotte de Cotatay.

Les deux croix (béton et bois) et la cloche de l’église ont été remises à la Collectivité.

Les bancs de l’église équipent désormais la crypte de Marlhes.

Et les vitraux, fabriqués par la verrerie de St Just St Rambert n’ont pas pu être récupérés compte tenu de leur fragilité. Quelques-uns, issus d’un stock (surplus), ont toutefois été donnés à l’école des Arts de St Etienne et à une Chambonnaire qui restaurait des vitraux à St Etienne.